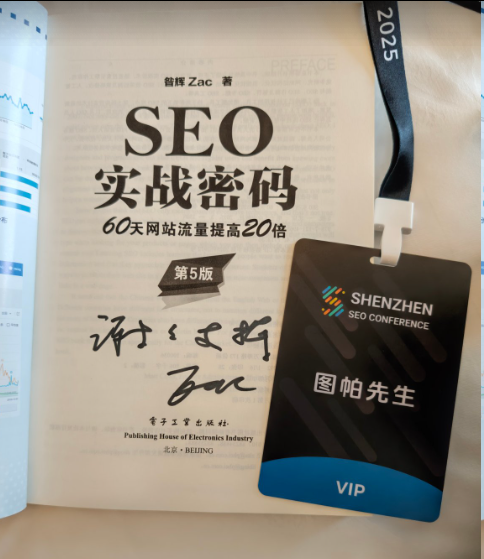

Gary Illyes是Google搜索团队的分析师,所以他更多的是(从官方角度)介绍用户和搜索的变化, 比如 2000年:谷歌只有一排蓝色链接,索引量仅2500万页。 2025年:搜索结果已包含视频、探索单元、“用户也在问”,甚至图像搜索、圈选搜索等新功能。 但无论怎么变,搜索引擎的目的,始终是满足用户的信息需求。 Gary特别指出: 当下,18-24岁的千禧一代与Z世代是搜索最重度的用户。虽然他对图片识别搜索这个功能不感冒,但这个功能确实是Z世代人群很喜欢的,那它就有存在和发展的意义; 用户的习惯不同,需求不同,也推动了视觉搜索的兴起; 从垃圾信息到AI生成内容,从链接农场到黑帽攻击,谷歌每天要识别并拒绝数百亿垃圾页面。Gary承认,并非所有AI内容都是垃圾,关键仍在质量。 总得来说,她认为“SEO 将被 AI 搜索替代”的说法,基本都是标题党。 为什么? 因为用户的搜索渠道,正在多元化。 什么意思?就是说,用户在用 AI 工具的同时,并没有完全抛弃 Google 这些传统搜索。 就像你有了外卖APP,但你偶尔还是会逛菜市场。你有了网飞,但你还是会去电影院。 它们不是你死我活,而是满足不同场景下的不同需求。 现在的搜索生态,正在进入一个并行时代。AI 搜索 和 传统搜索,不是“二选一”,而是“多选题”。 在AI的冲击下,游戏规则变了,从“页面排名”到“片段被调用” AI 搜索,它就像一个高级的图书管理员。你问他问题,他不会直接扔给你一本书(网页),而是会翻开好几本书,把里面最精准的几段话、几张图表、几个步骤摘抄出来,直接组合成答案给你。 就是说: 第一,用户行为变了:从“查资料”,变成了“要结果”。 以前用户搜:“北京旅游攻略”。 现在用户会问:“帮我规划一个三天两夜的北京家庭游,预算3000,要去故宫和长城。” 用户的指令越来越具体,越来越像是在给助理下达任务。 这就导致,很多问题在答案层面就被满足了,用户根本不需要点击网页。 第二,我们的策略必须变:从“链接为王”,到“链接与提及并重”。 传统SEO需要做外链。 现在,除了外链,AI 还看重你的品牌或内容,有没有在行业媒体、专业论坛、权威社区被点名表扬。 每一次高质量的“提及”,都在为你的信任度加分。 那面对这些新”规则”,我们可以怎么做?Aleyda 给了5个策略。 1. 网站要对AI友好 AI 也是个爬虫,你得让它能轻松地读懂你的网站。 别拦着它: 找技术同学确认下,别在服务器上把 ChatGPT 这些 AI 爬虫给屏蔽了。 把话说清楚: 用好“结构化数据”(Schema),这就像是给你的内容贴上“说明书标签”,告诉 AI 这是个产品、这是个菜谱、这是个教程。 内容别藏着: 确保你的核心内容,不需要复杂的加载就能直接显示出来。 2. 让AI抄作业 要主动把内容,写成方便 AI “抄作业”的格式: 多用列表和表格: 写操作步骤,用 1、2、3;做产品对比,用表格。一目了然。 段落“颗粒化”: 让每个段落只讲一个核心观点。写完后自己读读,这段话能不能单独拎出来,作为一个完整的知识点? 答案前置: 把最核心的结论、FAQ 摘要,放在文章最前面。别让 AI 去长篇大论里猜。 3. 从“要链接”,升级到“要引用” 搞点PR: 去写行业报告,发布独家数据,输出专家观点。做那些能让媒体、让同行主动引用和提及你的内容。 占领一个“专题”:集中火力,让你成为某一个细分领域里,当之无愧的专家。比如你卖咖啡豆,那就把“手冲咖啡”这个专题下的所有问题都回答到极致。 4. 换KPI 既然目标变了,衡量指标当然也要变。 不用只盯着关键词排名了未来要关注这四个新信号: 答案可见性: 搜相关问题时,AI 的答案里有没有引用你的内容? 品牌情绪值: 网上提到你品牌时,是夸还是骂? AI 流量贡献: 专门分析从 AI 渠道过来的流量,看他们后续的转化怎么样。 实体健康度:你的品牌名、创始人名,在网上的信息是不是统一、正面、权威? 5. 用户调研 我们要多一个地方去研究用户——AI 聊天框。 去看看,你的潜在用户,在 AI 工具里是怎么提问的?他们会用哪些词描述自己的痛点?他们想要完成什么具体的任务? 《SEO实战密码》的作者,相信国内大部分SEO从业者都是看他的书“长大”。也很荣幸能拿到他的亲笔签名 他的分享内容,跟Aleyda可以说是承上启下。 我们想挤进去AI的搜索结果,有两种方式,我管它叫“两张门票”。 门票 A:成为答案本身 (Answer Body) 这是头等舱的票,最难拿,但也最值钱。 什么意思?就是让 AI 在生成答案时,直接把你的品牌名、产品名、观点给写进去。 比如,用户问“最好的电动车有哪些?”,AI 的回答里直接出现了:“……其中,特斯拉以其卓越的续航著称,而 A 品牌则在智能座舱方面表现突出……” 这个“A 品牌”就是你。 怎么做到?靠的不是某个 SEO 小技巧。 说白了,就是让你的品牌名,在各种权威的语境里(主流媒体、专业评测、行业报告),和那些一线大牌的名字高频地、同时出现。 这背后,拼的是硬邦邦的品牌资产。 这对中小品牌来说,是不是就没戏了? 也不是。现实的路径是:走窄路,打巷战。 大领域你干不过巨头,但你可以在“地域”或“细分任务”上做到第一。 比如,你做不成“中国最好的装修公司”,但你可以力争成为 AI 眼中“深圳南山区小户型装修最佳选择”。 门票 B:成为“引用来源” (Cited Sources) 这是商务座的票。 就算你的名字没出现在答案正文里,但当用户想看“信源”时,你的网站链接出现在那个列表里。 意味着你是这个“标准答案”的背书者之一,权威性不言而喻。 怎么拿这张票? 机制是这样的:AI 生成答案前,会先像传统搜索一样,扒拉成百上千个网页,然后从排名靠前的“候选池”里,提炼总结。 所以: 你的常规 SEO 排名不能差。 至少得先进“候选池”,才有被引用的资格。 你的内容版式,要利于 AI 抽取。 想象一下,AI 就像个懒人,它最喜欢“划重点”。整篇大段文字,它很难引用。但如果你用了清晰的小标题、项目符号、表格、步骤列表,就等于给它准备好了无数个可以轻松“点名引用”的锚点。 回答先于铺垫。 先给结论,再解释原因。别把最关键的答案,埋在文章的第三段。 给 AI 写一份“标准作业”从“可读”到“可抽取” 理解了上面两个入口,就会明白,我们未来的内容,不仅是写给人看的,更是写给模型看的。 目标只有一个:让你的内容,成为一份 AI 可以轻松“抄写”的“标准作业”。 具体怎么做? 段落颗粒化: 每段只讲一个事实,一个步骤,一个观点。让每个段落都成为一个可以被随时引用的“知识晶体”。 格式同构化:AI 的回答特喜欢用列表、步骤、对比。那你的内容,就要主动变成这种格式。多用 1、2、3,多用表格,多用 FAQ。 答案置顶化:直接回答“哪个好”、“怎么办”、“为什么”,然后再展开解释。别绕弯子。 保持新鲜度:定期去更新你文章里的数据、流程、案例,哪怕只是微调,也能维持一个“内容新鲜”的信号。 我们几乎每天都在聊流量,聊增长,聊 ROI,聊如何把一个东西卖给更多人。 但有没有停下来想过一个问题: 流量,到底能用来做什么? 它的终局,一定只能是GMV吗? Terry Kyle会给我们带来一个不一样的观察角度。 他是wpx.net (wordpress hosting平台)的老板。业务也是风生水起。 但这个人,还有一个更硬核的身份。 他是一个非营利组织“Every Dog Matters”的创始人。在东欧,他建了3个基地,常年照护着超上百只流浪犬。 其中最大的一个犬舍,占地27000平方米,相当于近4个标准足球场那么大。 他把在商业世界里杀伐决断、精算到极致的 SEO 技能,原封不动地,用在了拯救流浪狗这件事上。 他不仅做到了,而且做得比很多人想象得都要好。 让我对“流量”这两个字,有一个全新的认识。 Terry 也面临着我们所有人都头疼的那个残酷现实: “零点击”时代来了。AI 把标准答案直接拍在你脸上,用户越来越懒得点击进入具体网页。 高手从不抱怨环境,而是立刻调整姿态,转向进攻。 既然用户不“点进来”了,那就想办法,让自己的品牌、方案,直接出现在答案里。 做公益,KPI 也不是单纯的更多流量,还要考虑: 这个月,有多少只狗被成功领养? 这个月,有多少只狗被成功救助? 这个月,有多少笔钱真实捐助? 这个月,有多少人报名成为志愿者? 那么,具体怎么把信息植入到 AI 的答案里? 方法论,还是之前聊过的“两张门票”。 当一个保加利亚的妈妈搜索“索菲亚市哪里可以领养性格温顺的狗”,AI 的回答里直接写道: “您可以考虑 Every Dog Matters 组织,他们有详细的领养流程,并且会公开每一笔医疗账目……” 就是在各种权威渠道,让你的“组织名”,和用户关心的那些“属性词”(如:城市、领养流程、费用、透明账目、疫苗……)反复、同时出现。 让 AI 经过学习后,一提到这些事,第一个就联想到你。 如何把“感动”和“行动”连接? 做公益,光有情怀和故事是不够的。人们很容易被感动,但也很容易忘记。 真正的转化,来自于“信任”。 而信任,来自于专业、透明和清晰的指引。 所以,他的内容策略,是把“情绪价值”和“可抽取的信息”完美地结合在一起。 内容上:先给方案,再讲故事 打开他的网站页面,你会发现一个特点: 开头,直接给你最短的行动路径。 想领养?第一步、第二步、第三步。 想捐助?这是账号,这是赞助方案。 然后,再用扎实的证据,打消你的所有疑虑。 他把内容做成了高度“颗粒化”的模块,方便用户也方便 AI 读取: 领养步骤表: 清晰到每一步需要多长时间。 费用时间线: 疫苗、绝育、运输,每一笔钱花在哪,明明白白。 医疗个案台账: 这是最震撼的。每一只被救助的狗,治疗前后的对比照、医疗账目拆分、专家兽医的背书,全部公开。 本地化清单: “[城市]可领养狗狗名单”、“[城市]低成本绝育点位”,直接给解决方案。 海量 FAQ: 回答那些领养家庭最关心的问题:怎么和家里的孩子/猫相处?狗狗有分离焦虑怎么办? 看到吗?故事用来打动你,而表格和账本,用来彻底说服你。 Terry Kyle 的故事,给我带来了巨大的震撼。 他让我看到了,我们每天挂在嘴边的“流量”,这个看似冰冷的商业词汇,当它被一个心怀善念的顶级高手掌握时,可以爆发出多么巨大的能量。 流量本身,没有善恶。 它只是一个放大器。 它可以放大欲望,也可以放大善意。 它可以成就一盘生意,也可以成就一次拯救。肝了一周总结,图帕先生终于整理完了深圳SEO大会的内容,内容这么多,废话不多说了,直接开始。

正式开始前,shoutout to 英文SEO实战派的John,努力把国外的SEO专家邀请到国内分享,也把很多国内同行聚在一起。

Gary Illyes:30 years of search adn where it's heading

Aleyda Solis:AI First Search: Implications for SEO and How to Move Forward

Zac: What Really Can I/SEO Do with AI

Terry Kyle: How I Use SEO To Make The Real World A Better Place (for Dogs)

Mads Singers: How to Find and Retain Great SEO Talent

(每个时间段有3个分会场,所以我只选择了自己感兴趣的场次参加和记录了。这是其中一场)

Mads是seo mastery submmit的主办人,晚餐时我碰巧坐在他隔壁。他本人非常nice,一开始我没认出他,他也很幽默地一句带过。

有带过团队的朋友,是不是总感觉在经历一个死循环:满怀期待地招进来一个人,试用期感觉还行,一转正就发现各种不对劲。最后要么忍,要么散,团队元气大伤,你又得重头再来。

问题到底出在哪?

我们总以为是运气不好,没碰到“对的人”。

但今天,我想告诉你一个反常识的真相:

优秀的团队,不是“招”出来的,而是“设计”出来的。

你缺的不是运气,而是一套系统。一套从识人、选人、用人到留人的标准化流程。

一个底层原则:先画靶,再射箭

在开始所有招聘动作前,先问自己一个问题:

你是不是总想招一个“万能的瑞士军刀”?

要他会这个,会那个,既要又要还要……结果,就是谁也招不到。

高手的第一条原则就是:岗位先于人才。

先想清楚“这份工作必须做好的最关键的一件事是什么?”,而不是凭感觉列一串要求。

这叫“先画靶,再射箭”。

更重要的是,你要想清楚,这个靶,需要什么性格的人来射,才最准。

快枪手型: 目标感极强,速度第一,适合冲锋陷阵,比如销售、市场拓展。

社交家型: 擅长破冰,链接资源,适合商务BD、社群运营。

定海神针型: 有同理心,又有秩序感,是最好的项目经理、客户成功。

深潜者型: 极度专注,能坐得住冷板凳,适合技术研发、数据分析。

你让一个“深潜者”去做BD,大概率会搞砸。

还有,记住一句金句:

招最对的人,而不是最便宜的人。

一个性格契合、单位成本产出高的人,远比一个便宜但需要你天天操心的人,要“贵得多”。

原则明确了,接下来就是一套闭环法。

第 1 步:画一张精准的“岗位画像”

别再用那些网上抄来的 JD(岗位描述)了。你要为每个岗位,定制一张“计分卡”。

这张卡,只回答 5 个问题:

使命: 这个岗位存在的唯一理由是啥?

3 项核心产出: 必须拿到的 3 个可量化的结果。

3 项必须能力: 没这 3 个能力,活干不了。

3 项加分项: 有了会更好,没有也行。

行为特征: 他是速度优先,还是准确优先?内向还是外向?

就这么简单。这张画像,就是你后续所有筛选动作的“唯一标准”。

第 2 步:写一份“让人秒懂”的 JD

你的 JD 只需要写三样东西:3 项核心产出 + 3 项必须能力 + 附上作业样例和考核指标。

其余的,都归入“入职后训练”。

第 3 步:建一个“自动筛选”的漏斗

投进来100分简历,可能只有20份是有效的

不用没份简历都看,快速筛选出最合适的五分之一。

第 4 步:设计一套丝滑的入职流程

一个糟糕的入职体验,会让一个 A 级人才,迅速变成 B 级员工。

入职前 48 小时: 电脑、账号、权限、SOP 手册,全部准备好。让他第一天来,就能直接开干。

入职第一天: 必须给他安排一个简单任务,当天就要让他交付,哪怕只是提交一份名单,修复一个小问题。成就感,是最好的激励。

第 5 步:打造留住人的“管理节奏”

怎么留住好的人?不是靠团建,而是靠稳定的管理节奏。

雷打不动的每周 1v1: 就聊 4 件事:近况如何?目标进度怎样?有什么障碍?下一步行动是啥?关注对方的同时,跟进工作进度。

清晰的授权: 明确告诉他:结果是什么、边界在哪里、资源有哪些、时限是多久。然后,别去干涉过程。

一个好的管理者,更像一个好的工程师。

真正厉害的管理者,是设计和维护一套系统,让一群平凡的人,能在这个系统里,做出不平凡的事的人,而不是一直看ppt、开会的人。

Maurizio - Complete Guide to Securing High ROI Links

(其中一场分会场)

Maurizio分享的是做外链 - 赞助编辑发布 (Sponsored Links)。

Hmmm, 说白了,就是花钱买链接。

先别急着给它贴上黑帽或“简单”的标签。

首先要搞明白,我们花钱的目的,不是为了买最贵的链接,而是为了买三样东西:

可预测的交付

可控制的节奏

可量化的回报

在AI时代,一个高质量的外链,叠加了品牌提及和第三方内容的背书,它不仅能提升你的关键词排名,更能极大增加你被AI答案引用的概率。

特别适合那些竞争激烈、时间窗口紧张、需要“指哪打哪”的项目。

如何筛选?三步砍掉 80% 的垃圾源

市面上90%的卖链网站都是垃圾,你就必须有一双火眼金睛。

第 1 步:肉眼看真假

这就像逛街,你得先进一家看起来正经的店。

看“店面”: 这个网站是不是一个“大杂烩”?导航栏里是不是什么都有,娱乐、金融、旅游一锅乱炖?这种基本都是站群,直接拉黑。

看“商品”: 网站文章是不是堆满了各种交易词、单位换算、名人姓名?这些都是刷流量给工具看的“假货”,毫无价值。

第 2 步:工具看流量

肉眼感觉不错,再上工具。

看“客流曲线”:查它过去1-2年的流量曲线,是长期平稳或上升,还是“骤涨骤跌、近期崩盘”?后者大概率是作弊被抓了。

看“客人画像”: 看它的热门关键词,是不是和网站定位相符?一个讲母婴的网站,流量都来自“比特币行情”,这正常吗?

第 3 步:细看“广告位”

前面都通过了,最后要看它能卖给你的“位置”好不好。

要历史案例: 让他发几篇之前合作过的文章链接。看文章是不是孤零零的,有没有内链导进去?链接是不是 DoFollow?有没有打上特别丑、特别多的“Sponsored”标签?

这三步下来,80%的坑你都能躲过去。

怎么写稿?

你的稿件,必须同时服务好三个“甲方”:AI、网站编辑、和真正的读者。

核心原则:先答后解。

开门见山给结论:文章开头,直接告诉读者“是什么、为什么、怎么办”。

内容要方便“抽取”: 大量使用小标题、项目符号、步骤表、对比表。把内容做得像一块块“乐高积木”,方便AI和读者随时取用。

怎么提效?AI起草,人来拍板。

让 AI 帮你生成大纲和初稿,然后你来做最关键的两件事:事实核验 和 风格统一。这才是人和机器最高效的协作方式。

怎么成交?从“买方”变成“伙伴”

很多人在沟通环节,姿态就错了,总是一副“我给你钱,你给我办事”的样子。

我们需要:

找对人: 小网站直接找站长,大网站优先找销售。可以用工具找邮箱,但有时一条真诚的领英私信,比10封邮件都管用。

谈价: 对方的第一次报价,绝对不是成交价。学会用“增值服务”去换折扣,比如承诺快速付款、在你的社媒上帮忙转发、一次性打包多篇等。

结算: 税票、凭证、手续费,一次性讲清楚,避免后续扯皮。

Maurizio为人十分真诚,隔天我就跟他有了合作计划

Michael-Michelini - Ten Lessons Learned from 17 Years of Running Global E-Commerce Brands From China & Asia

内容输出者会遇到内容创作和分发的的问题和烦恼。

问题的根源:你缺的不是“内容”,是“系统”

高手和普通内容创作者的最大区别,不在于文笔,而在于思维模式。

普通人想的是:“我下一篇帖子要发什么?” 高手想的是:“我如何设计一个系统,能持续不断地生产和分发高质量的内容资产?”

这个“系统”,就是内容OS。它主要由三个底层逻辑构成。

第一,先问“Why”,再做内容

这是所有工作的起点。别一上来就问“我卖什么”,而是先想清楚三个问题:

我为何存在?

我为谁服务?

我为他们创造什么独特价值?

这个 “Why”,就是你所有内容的轴。之后所有的选题、渠道、风格,都必须围绕着这个轴旋转。没有“Why”的内容,就是一盘散沙。

第二,搭建“内容中枢”,实现解耦

这是整个 OS 的核心。

什么叫“内容中枢”?你可以把它想象成一个“中央厨房”。

你的所有稿件、素材、元数据(主题、受众、CTA等),都统一存放在一个地方(比如 Google Docs/Sheets)。

而你所有的分发渠道(YouTube、网站等等),都只是“餐厅”。

你只需要在“中央厨房”里,精心做好一道“主菜”(比如一个深度视频脚本),然后分发到各个“餐厅”时,再根据各自的特色做一些微调(比如版配图文,视频剪辑成短视频)。

第三,视频优先,“一鱼多吃”

录制 1 条长视频 → 拆分出音频做播客 → 转录成文字稿 → 提炼出金句做海报 → 剪辑出 N 条短视频

一次生产,多次利用。

“帖子”发完就没了,是消耗品。 而“资产”,是可以被系统化管理、持续产生复利的。

Kevin-Jeppensen - 7 Ways to Get Your Ecom Brand recommended by LLMS(其中一场分会场)

看到Ecom(电商)马上两眼发光!

而是直接问他的 AI 助理:

“我想给一个天天加班、腰不好的程序员,买一个 300 元以内的护腰靠垫,要小户型用着不占地方的,有什么推荐?”

几秒钟后,AI 直接给出了答案:“根据你的需求,我推荐 A 品牌,它专为久坐人群设计,材料扎实,有很多真实用户的好评,特别适合你的情况。”

那么:

当 AI 直接给出品牌名的时候,那个 “A 品牌”,会是你的吗?

这就是我们所有做电商的人,在未来 1-2 年内,必须面对的终极拷问。

我们正在从一个“被看见”的时代,进入一个“被推荐”的时代。

下面这 7 个步骤,就是一套系统化,合规地与 AI 建立信任的方法。

第 1 步:初步了解 AI 对自己的认知

分别去问几个主流 AI:你了解我的品牌吗?

然后看看信息都来自哪里?有哪些是错的或过期的?”

先改自己能控制的(官网、社媒),再联系合作伙伴改,最后推动第三方媒体改。

如果你的公开信息自己都前后矛盾,他凭什么相信你?

第 2 步:让网站给AI读懂

你的网站,不仅要让用户看得舒服,更要让 AI“读得懂”。

把关键信息表格化。比如产品参数、功能对比、适用场景,都做成清晰的表格。

开门见山。在页面开头,先给“一句话结论 + 三个核心要点”。

把专业的“结构化数据”(Schema)都做全

第 3 步:做能被引用的新闻

别再发那些自嗨的通稿了。你要做的,是能让媒体和 AI 都愿意主动引用的一级素材。

发布自有数据研究、用户调研报告、重要的合作认证、公益报告等。

核心是:可核验的数据 + 多方佐证 + 不过度营销。

专门做一个“资料包 (Press Kit或media kit)”页面,把所有介绍、数据、高清图都放上去,方便记者和 AI“取用”。

第 4 步:把“真实口碑”做成系统

AI 判断一个品牌好不好,很重要的一点,就是看真实用户怎么说。

在用户收到货后的第 7/14/21 天,通过邮件或短信,请求他去第三方平台发表评论。

引导用户写出更有价值的评价。比如,别问“产品好不好”,而是问“它是如何帮你解决某个具体问题的?”

可以用店铺积分、延长保修等方式,鼓励用户上传图片或视频评价。

第 5 步:去群众中去

去 Reddit、行业论坛这些地方,用品牌官方或员工实名,去真诚地回答问题。

每周固定输出,做教程、做对比、做复盘,就是别做硬广。

把高质量的互动问答,整理回流到你的官网知识库里。

第 6 步:KPI

既然目标变了,衡量指标当然也要变。

专门追踪:AI 在回答问题时,有没有引用自己的内容?有没有点名品牌?(早期可以手动截图收集)

分析是哪类内容,最容易被 AI 引用,然后加倍投入。

第 7 步:为“被推荐”这个场景,专门写作

你要主动去创造那种,AI 可以“一字不改”就直接拿去用的“答案友好型”内容。

直接写“适合 XX 场景的 Top 3 推荐”、“A vs B vs 我们家,到底该怎么选?”这类文章。

给出你明确的取舍原则和可验证的依据。你越是客观中立,AI 就越敢“抄”你的答案。

未来的商业世界,最贵的流量入口,将不再是关键词,而是信任。

而我们今天所做的这一切——保持信息一致、内容结构化、口碑系统化、社区专业化——本质上,都是在用一套系统化的工程方法,去构建和证明这份“信任”。

让 AI 点名你,只是第一步。

真正的终局,是让用户,发自内心地认可你。

Carl-J-Borg - Future-Proof Your Brand Digital PR Tactics To Win on Google and LLMSearch Results

过去,我们遇到问题,会上网搜索,然后得到十条蓝色的搜索结果,我们自己点进去,自己找答案。 现在,我们越来越习惯,直接问 AI,然后,得到一个唯一的、看起来“标准”的回答。

这个变化对我们意味着,过去我们关心的核心指标——“我的文章,排名第几?”——正在变得越来越不重要。

未来,是另一个问题:

在 AI 给出的那个标准答案里,有没有引用你?有没有提及你?”

而数字公关,就是外链之外的品牌信号。

因为AI 和搜索引擎,越来越不相信你的自卖自夸。

它们更像一个“背景调查员”,会去全网搜集信息,看那些权威的媒体、专业的社区、官方的机构,是怎么描述你的。

这些来自第三方的的“品牌信号”,才是它判断你是否值得信赖的关键。

外链,依然重要。但它只是品牌信号里的一种。

在AI的世界里,全网的品牌提及、专家身份、社区口碑,这些东西,往往比一条孤零零的链接,更能影响 AI 的推荐结果。

为此,Carl介绍了一个“奥地利冰山”框架。

我们平时做的很多 SEO 工作,比如优化网站技术、写内容,都只是浮在水面上的那 20%。它们是基本功,很重要,但决定不了你的生死。

真正让你能甩开对手、稳稳进入推荐区的,是藏在水面之下的那 80% —— 一套系统化的品牌信任工程。

这“水下80%”是什么?

媒体矩阵: 你有没有被国家级、行业级的权威媒体报道过?

专家资产: 你有没有能被媒体采访、有真实资质的专家(医生、工程师、创始人)为你站台?

热点响应: 当行业出现热点新闻时,你能不能第一时间,为记者提供专业的、可被引用的专家点评?

社区口碑: 在Quora、Reddit 这些地方,真实的用户,是怎么评价你的?

官方与百科: 你有没有被政府、机构、维基百科这些终极信任源引用过?

水面上的 20%,是“我说我很好”。水下的 80%,是“所有人都说我很好”。

AI,更相信后者。

一个案例:一家宠物保险公司,如何被 AI “选中”?

英国一家宠物保险公司,在 8个多月的时间里,系统性地猛攻“水下80%”。

获得了 731 篇媒体报道,其中 620 条是来自福布斯、《纽约邮报》这种顶级媒体的高质量链接。

同时,在《Parade Pets》这类高度相关的垂直媒体里,也获得了上百次品牌提及。

最终:

网站的自然流量,和引荐域数量,同步暴涨。

最关键的是,当用户在 AI 里搜索“英国最佳宠物保险公司”这类问题时,它的品牌,开始稳定地、并多次以首位的姿-态,出现在 AI 的答案中。

我们可以如何做:

A. 评估与规划

可见度: 先盘点一下,你的品牌,目前在全网的“被提及/被引用”基数是多少?

语义地图: 为你的品牌,确立 5-8 个核心的“语义标签”(比如“专注单人探险的旅行公司”),并统一所有对外口径。

专家资产: 把你行业里,所有能对外发声的专家,都列出来,整理好他们的资质和履历。

B. 内容与页面

答案化模板: 把你的核心内容,都改造成“清单、对比表、FAQ、流程卡”这四种格式,让 AI 可以轻松地复制粘贴。

逆向题库: 收集 50 个用户最可能问 AI 的问题,然后,逐一为它们,准备好可被直接引用的答案。

C. 媒体与社区

PR : 结合行业热点,提前准备好你的素材包(数据、图表、专家观点)。

垂直渗透: 每月,主动去跟 5-10 个强相关的垂直媒体、博客、播客,搞选题共创。

UGC 运营: 在社区里,多以“经验分享、避坑指南”这种形式,去真诚地参与讨论。

D. 信号与度量

除了看排名和点击率,你必须开始追踪“品牌被提及次数”、“被权威源引用次数”、“AI 概览出现率”这些新指标。

SEO 不会消失,但它必须进化。

不仅要“被点击”,更要“被提及、被引用、被采信”。

记住那座“奥地利冰山”。

把水下的 80% 做扎实了,水面上那 20% 的排名与流量,自然会顺势上涨。

Jamie-IF - How Chinese Brands CanWin U.S. Customers with AffiliatesInfluencers & ChatGPT Recommendations

Jamie表示,AI 不会去挖掘那些“小而美”的新东西。它的天性,是倾向于推荐那些已经被很多人说好、信息已经被反复验证的品牌。

这就形成了一个可怕的循环:赢家通吃。

过去,你排在第二、第三,还能分到一些汤喝。 未来,AI 的答案里,可能只会有那个唯一的“赢家”。

想成为 AI 眼中的“赢家”,你必须同时在两个战场上取得胜利:

看得见的战场(检索端): 当 AI 需要“即时查找”资料来回答问题时,你的内容,必须出现在它目光所及的所有主流来源里。

看不见的战场(训练端): 在 AI 漫长的“学习”过程中,你要让全网关于你的信息,都在反复、一致地告诉它一件事——对于某个特定问题,你就是最佳解决方案。

前者决定了你能不能被看见,后者决定了你值不值得被推荐。两者,缺一不可。

如何同时打赢两个战场?你需要发动这四场关键战役。

战役一:占领 AI 的“信息源”

你必须确保,AI 去哪里“查资料”,都能看到你的身影。

谷歌搜索结果前排、权威媒体、YouTube/播客的字幕、Reddit 等论坛。

战役二:找到盟友

光自己说好没用,你得让更多有影响力的第三方,用正确的语境,替你说话。

找到那些已经被 AI 频繁引用的测评作者、行业博主,给他们提供独家的“素材包”(比如你的测试数据、对比表格),让他们在自己的内容里,客观地、反复地提及你。

战役三:用“地图思维”取代“山头思维”

围绕一个核心领域,做一张完整的主题地图。从用户的痛点、购买决策、方案对比,到实施步骤、售后维护,把所有问题都回答一遍,并用内链把它们串联成一张网。让 AI 觉得,在这个领域,你就是那个“全知全能”的专家。

战役四:做“共生内容”,不做“寄生虫”

不要依赖“寄生式”打法(parasite seo),去做真正有价值的内容合作。

去 LinkedIn、Medium、行业协会官网这些地方,开辟你的正规专栏。用你专家的实名,输出有编辑高标准把关的、可被验证的深度内容。

现场问答:

问:Reddit 这种论坛,到底怎么用?答: 核心是“合规参与”。找到那些已经在谷歌有流量的相关讨论,用你的专家实名,去贡献真正有价值的回复。目标是让你的答案,因为质量高而被自然顶到最前面,成为一个可被引用的语料”

问:我网站转化还在打磨,现在开联盟合作合适吗?答: 合适,而且应该立刻开。但从小范围试点开始,同时加速优化你的转化页面。联盟高手很看重 EPC(每次点击收益),你的转化率越高,他们越有动力推你。

Kevin-Meng - BUILDING AN AI-POWERED CONTENT DEPARTMENT THE EASY WAY

Kevin觉得我们不需要太迷信提示词。

高手用 AI,玩的不是提示词,而是“流程”。

为什么你写的 AI 文章,一看就很“假”?

现在我们应该都有了共识——这也是谷歌官方说的:

谷歌不在乎是不是 AI 写的,它只在乎是不是好内容。

而我们觉得很多 AI 文章很假,很烂,根本原因不是因为它是 AI 写的,而是因为它:

语感机械: 充满了模板句和套话,没有真情实感。

没有信息增量: 只会复述一些人尽皆知的话术,没有给用户带来任何价值。

可读性差: 长篇大论,没有重点,让人读不下去。

看,这跟是不是 AI 写,有半毛钱关系吗?一个真人写手,如果也这么写,同样是垃圾内容。

所以,我们的目标,不是去隐藏 AI 痕迹,而是从根本上,去设计一篇真正的好内容。

我们要做的,是把人类最擅长的事(战略、框架、事实),和 AI 最擅长的事(快速填充、语言组织),完美结合。

第 1 步:给 AI 定制一个写作基调

我们首先要做的,是给 AI,装上你的“专属笔风”和“禁词库”。

准备一份“风格指南”。告诉它你的读者是谁、你欣赏的写作风格是怎样的、你的语气应该是直接还是克制。

给它一份“禁用词清单”。把那些常见的 AI 腔词句,比如“在当今数字化时代”、“不仅…而且…”、“总之”,统统列进去,严禁使用。

这一步,能瞬间剔掉 90% 的“AI 味儿”。你不是在教它怎么写,而是在规定它“不准怎么写”。

第 2 步:用真材实料,喂饱大纲

普通人: “帮我写一篇关于‘如何减肥’的大纲。”

高手:(自己用 SEO 数据和专业知识,设计好一个信息密度极高的大纲,然后扔给 AI)“按照这个大纲,给我写。”

用 SEO 工具,拉出这个主题下,用户最关心哪些问题、你的竞争对手都覆盖了哪些要点。

只让 AI 生成 H2 级的大纲,然后,你亲自去给每个 H2,补充 3-5 条真材实料的要点。

什么是“真材实料”?就是下面这些 AI 自己想不出来的东西:

可复用的方法/流程

具体的数字/阈值(比如“心率保持在 140 以上”,而不是“保持较高心率”)

自己 vs 竞品的对比表

真实经验/踩坑提醒

关于价格/风险/边界条件的 FAQ

所以,我们应该用人类的智慧和经验,去搭建文章的“钢筋骨架”。 AI 的任务,只是往里面填充“水泥”。骨架结不结实,决定了这栋楼的高度。

第 3 步:分段“喂食”,严格“质检”

骨架搭好了,填充工作就很简单了。

把大纲,一段一段地扔给模型去写,并且限定好字数。这能保证它不跑偏,聚焦在当前的任务上。

文章生成后,你必须像一个严苛的“质检员”,对着一份清单,逐条检查。

质检清单:

[ ] 开头三句话,有没有给结论?

[ ] 有没有具体的数字和证据,而不是空话?

[ ] AI 腔的禁用词,有没有出现?

[ ] 有没有方便用户扫读的列表和表格?

两个可以参考的模板

一:生成风格指南的提示词骨架

你是我的内容编辑,请基于以下输入,产出一份详细的“写作风格指南”,并在最后给出一份“禁止短语清单”。

公司与产品:{一句话定位}

读者画像:{角色/场景/痛点}

【对标样例】 {粘贴一段你最欣赏的、排名高的竞品内容片段}

语气:{直接、克制、接地气、不夸张}

阅读等级:K10(相当于高中生水平)

句式:长短句交替,多用列表,少用破折号

首屏三句话,必须给出结论和适用边界。

每段话,都要提供可执行的动作或具体的数字。

文章必须包含对比表、步骤清单、FAQ。

【禁用清单】(请基于这些例子,再帮我扩充 10 个) 在当今数字化时代 / 不仅…而且… / 总之 / 综上 / 这不仅是…更是…

二:大纲模板

(你在给 H2 补充“真材实料”时,可以直接套用这个结构)

H2:是否适合用【XX方法】解决【XX问题】?

要点1:适用场景的边界和禁忌(列出具体的前置条件)

要点2:成本/替代方案的对比(做成表格)

要点3:常见的失败案例和规避方法

H2:【XX】的详细操作步骤(XX分钟版)

要点1:第 1-5 步(包含具体时间/工具/产物)

要点2:过程中常见的岔路口,以及如何选择

要点3:完成后的验收标准

AI 不是思考的替代品,而是思考的放大器。

不要迷信那些花里胡哨的提示词,那都是治标不治本的“术”。

真正决定你内容质量的,是你搭建框架、注入事实、把控质量的“道”。

这才是在 AI 时代,我们最值钱的核心竞争力。

Kyle Roof - Unhelp Content? Just Helpful Robots

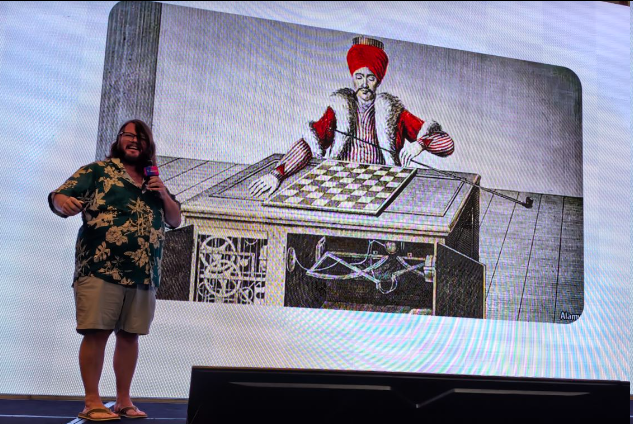

一开始,Kyle以一个 18 世纪的传奇故事开场。(他的演讲很多时候都是以一个小故事做引子)

当时,欧洲出现了一台会下棋的机器人,叫“土耳其人”。它造型奇特,穿着异域服装,在一个巨大的木箱子后面,跟人类下棋。

结果呢?它击败了无数人类高手,包括拿破仑和富兰克林,震惊了整个欧洲。

人们都以为,这是“人工智能”鼻祖。

直到很多年后,这个机器的秘密才被揭开:

那个巨大的木箱子里,其实一直藏着一个身材矮小的国际象棋大师。

所谓的“机器智能”,背后其实是“人为操控”。

听完这个故事,你作何感想?

这其实是今天很多“黑科技”和营销行业的真相。

我们总以为,算法、模型、搜索引擎,是一个我们无法理解的、全自动的“黑箱”。但Kyle把SEO,当成一门科学实验来做,来验证市面上的迷思。

他从不相信任何传言,只相信自己测试出来的数据。

从 2014 年开始,他就用一种近乎“笨拙”的科学方法,来判断 SEO 里的因果关系。

比如,为了验证“H1 标签和 H2 标签哪个更重要”,他会:

找一个几乎没人搜的词。

建 5 个一模一样的测试页面。

在其中一个页面上,把 H2 标签换成 H1,其余保持不变。

观察这个页面的排名,相对于另外 4 个“对照组”,有没有发生变化。

再反向测试一遍,排除巧合。

看,就这么简单、朴素,甚至有点枯燥。

但正是这套方法论,让他戳破了无数“行业神话”,也让他看清了算法背后,那些真正不变的“地基”。

这些年,他用实验,得出了哪些反常识的结论?我给你列举三个。

迷思一:结构化数据能直接提升排名?

实验结论:不能。 结构化数据,能让你的搜索结果更好看、更容易被机器理解,但他的多轮测试显示,它并不能直接拉动你的排名上升。所以,要做,但别神化它。

迷思二:外链没用?

实验结论:依然有效,而且效果很猛。 在他的测试里,一个原本没排名的页面,在拿到一批外链后,就能进入榜单。一个已经在榜单里的页面,拿到外链后,排名会继续上升。简单粗暴,但依然是硬通货。

迷思三:AI 能直接写出 SEO 好文章?

实验结论:差得远。 他做了好几轮测试,发现即便是最新的模型,如果只给一个主题,它写出来的东西,字数不够、可读性差,最重要的是,“主题证据”严重不足。

什么叫“主题证据”?就是搜索引擎为了判断一篇文章是否专业,需要看到的那些相关的术语、实体、概念。比如一篇讲“罗马景点”的文章,可能需要覆盖 200 个相关词,但 AI 只会给你 100 个。

所以,他的结论是:

别把 AI 当“自动写手”,把它当“高速抄写员”。

既然 AI 也只是个工具,那在新的 AI 搜索时代,我们该如何布局?

第一步:回到信任区

打开 GSC,拉出你网站过去 1-3 个月,所有非品牌词的“日均点击量”。比如,你算出来,平均每天有 15 个点击。

那么,你接下来要做的关键词,就应该优先选择那些“月搜索量”在 10-20 左右的词。

这个“15”,就是搜索引擎当前给你的“信任层级”。它意味着,在这个体量的赛场上,它已经愿意给你机会了。

你要做的,不是一上来就去挑战那些月搜索量几万、几十万的大词,而是先在你的“信任区”里,连续打赢小比赛,滚起雪球,等你的“信任层级”提升了,再去挑战更大的赛场。

第二步:建“主题簇”,集中火力喂养“现金牛”

围绕你最重要的那个“赚钱页面”(比如核心产品页),去搭建 3-5 组辅助文章。

每一组辅助文章,只链接到那个唯一的“赚钱页面”,它们之间不互相链接,也不链到外面去。

这些辅助文章,负责去覆盖各种长尾词,丰富“主题证据”,然后,把所有的“养分”,通过内链,集中喂养给那个核心页面。

第三步:衡量被 AI 引用了多少

你的内容,有没有出现在 AI 概览里?带来了多少点击?

我们身处一个充满了噪音、传言、焦虑的行业。今天有人说这个算法改了,明天有人说那个技巧失灵了。

但Kyle,就像那个躲在“土耳其机器人”里的棋手,他选择不听、不信,而是用最笨、最简单、也最可靠的方法——实验,去亲自找到答案。

Georgia-Tan - Driving Conversions Through User-Centric Experiences

很多人以为,一家餐厅的灵魂,是“菜”。

但仔细想想,你最爱去的那家咖啡馆,让你一次又一次光顾的,真的是因为那杯咖啡,比别家好喝 10 倍吗?

大概率不是。

真正打动你的,是一整套体验的完美咬合:

选址正好顺路;

门头看着顺眼;

气味闻着顺鼻;

菜单点着顺手;

服务让你顺心。

做网站,也是一个道理。

很多做 SEO 的朋友,就像一个只痴迷于“把一道菜做香”的厨师,天天研究排名算法,却忽略了最重要的一件事:

你首先,得把“店”开好。

一个用户,通过搜索找到了你的网站,就像一个食客,走进了你的餐厅。

如果店里灯光昏暗、桌椅黏腻、服务员爱答不理,就算你的菜是米其林三星,他大概率也会扭头就走。

Georgia介绍的是另一套打法,称之为 SXO(Search eXperience Optimization),搜索×体验一体化。

如果只盯着关键词排第几,那我们可能对正在发生的三股“暗流”,一无所知。

暗流一:用户投票,算法在看。 搜索引擎,越来越像一个“大众点评”。它不仅看你有多少“流量”,更看重真实用户的反馈:用户在你的网站停留了多久、滚动了多深、有没有深入点击?一个让人“进来了就想走”的网站,排名早晚会掉。

暗流二:AI 改写了“被发现”的路径。 AI 搜索,直接把“答案”拍在用户脸上。它强迫我们,必须把内容做得“结论先行、证据充足、结构清晰”,否则,连被 AI“看上”的资格都没有。

暗流三:用户到处闲逛,不再只走一条路。 一个用户的决策,可能是在搜索、社媒、社区、AI 聊天之间,来回横跳完成的。你需要的,是一套能在所有平台,都保持体验一致的“内容系统”,而不是某个单一渠道的“爆款”。

想把“店”开好,你需要配置这样一套“三段火力”。

第一段:可发现 (SEO) —— 先让人能找到你。

这是“开店”的基础。你得让你的店,出现在用户想找你时,能看到的地方。这包括了关键词覆盖、结构化数据优化等所有传统 SEO 的工作。

第二段:愉悦 (UX) —— 让人来了不想走。

这是“装修”和“服务”。你的网站,在手机上好不好用?图片清不清晰?文案有没有解决用户的核心疑问(“我该买哪个尺码?怎么退货?”)?一个让人用着“顺手又顺心”的网站,才能留住人。

第三段:吸引 (CRO) —— 让人忍不住掏钱。

这是“营销”和“氛围”。你的行动号召(CTA)够不够明确?有没有用优惠码、降价提醒,推那些犹豫的用户一把?有没有用真实的用户评价、达人搭配,来降低他的决策焦虑?

现在,不再是“排名即正义”,而是“体验即增长”。

圆桌会议总结: link building in 2025

1)用户信号、Reddit 与“可见性”的边界

Reddit在过去一年参与度+相关性显著增强,对谷歌 SERP 影响扩大。

但这不等于“用户信号已取代外链”。传统SEO信号仍然有效:内容质量门槛抬升、链接质量门槛也抬升。

LLM可见性 ≠ 谷歌排名:语言模型的抓取与聚合逻辑不同,品牌提及、综述里的命名曝光,对被LLM召回很关键,即便没有外链。

对于LLM 场景:优先争取高相关综述页里的品牌命名与语义上下文(不强求出站链接)。

对于谷歌场景:仍以高质量引荐域为主线,竞争越激烈,越要高权重先行。

2)权重 vs 相关:链接怎么选

强竞争词(金融、保险、博彩等):权重优先,相关性要求反而可适度下降。

弱权重站:相关性必须拉满,用高度贴题的引荐域“抬权”。

虚荣指标(如DR)可被操纵,看站点真实流量、关键词与内链生态更靠谱。

评估一个外链页:是否有流量/关键词排名/内链支持。

若外链页没被收录,让站长给该页加 2–3 条站内强内链。

3)国际与语种差异

谷歌的 NLP 在英语系最成熟;部分语种(如日/韩/部分欧洲语言)相关性判别更弱,

4)AI 在外链里的位置:用于降本,但不能完全没有人工参与

可自动化的:站点发现、资质初筛、外联节奏、合同/支付流程;大批量邮件与客服机器人。

必须人工的:选题判断、证据核验、编辑把关、谈判博弈、风险控制。

锚文本与内链:节奏与安全边界

排名前10之前:品牌/URL/自然长尾为主,少用精确匹配;强化锚文本周边词的语境信号。

风险对冲:把更“激进”的外链优先打在辅助内容页面,用站内强内链把权重传到重点页,别让重点页挨刀。

Marcus-Pentzek - google vs baidu

这部分更多是给老外看的,因为百度, 都不做。这就简单总结

都不做。这就简单总结

在谷歌上那套成熟、高效的 SEO 打法,一搬到国内,面对百度,就瞬间失灵。

百度和谷歌,是两个完全不同的“物种”。

搞定百度,做好这 4 件事

第一件事:语言和架构,要泾渭分明

要为中国大陆的受众,建立一条单独、纯粹的中文站线。不要在一个中文页面里,大量地链接到英文或其他语言的页面。

第二件事:技术上,要迁就百度的慢半拍

这是一个很重要的实操点。百度的爬虫,在执行和渲染 JavaScript(一种网页技术)的能力上,确实要弱于谷歌。

要确保,你网站上那些最关键的内容,在不依赖复杂技术加载的情况下,也是可见的。说白了,就是让内容“所见即所得”,别让百度爬虫去“猜”。

第三件事:内容上,要本土化

多做一些“问答式、比较式、场景式”的文章,去模仿用户会怎么在搜索框里提问。同时,要补充那些知识图谱里稀缺的“本地化”信息,比如具体的售后政策、支付方式、物流选项等。

第四件事:外链

Charles-Floate - SEO SHORTCUTS

这位是黑帽小王子了,分享都是些“奇技淫巧”,但也非常有意思。

从黑帽到白帽,从东南亚到欧美,什么都玩过。

比如

捷径一:“域名捡漏”

这是他分享的第一个“捷径”,简单粗暴到令人发指。

去 GoDaddy 这种域名拍卖平台,花小钱,买一个有历史、有权重的“老域名”或“过期域名” 。

确保这个域名的“历史遗产”(比如过去的权重和链接)还在 。

用它,建一个全新的、高利润领域的网站(比如,casino) 。

稍微用点“技术手段”,加点链接和流量 。

开始赚钱

听起来像天方夜谭?他直接上了一个案例。

在 GoDaddy 花207 美金买了一个域名 。

3个星期后,这个网站,靠着印尼的bo-彩关键词,一个月能赚 25 万美金

这在印尼,已经是常规操作,大家都在这么玩

而且,不止印尼 。泰国、越南.荷兰,都充满了这种“借尸还魂”的玩家。

捷径二:寄生虫(parasite seo)

这是seo的常见手法了

如果说“域名捡漏”是借尸还魂,那“寄生打法”,就是“鸠占鹊巢”。

他举了去年的例子,谷歌搜索“信誉好的casino”,排在前面的,很多都不是

casino自己的网站,而是一些看起来很正规的新闻站、科技站 。

这些,就是被“寄生”了。

后来,谷歌反应过来了,在英文搜索里,干掉了一大批这样的“寄生页面”。

你以为游戏就结束了?

道高一尺,魔高一丈。

那些玩“寄生”的英文高手,换了个更高级的玩法:

他们不再“偷偷地寄生”,而是直接花钱,把那些新闻网站、科技网站,“收购”下来!

比如,一个叫esportsinsider.com 的电竞新闻网站,被收购后,开了一个博-彩栏目,现在一个月,光自然流量,就价值近百万美金 。

同样的故事,也在另一个叫gameshub.com 的游戏网站上,反复上演 。

捷径三:乾坤大挪移

用重定向,吸干权重

买一堆有历史、有权重的老域名或过期域名 。

然后,用“301重定向”技术,把这些域名,全部指向你的主站 。

这些老域名的权重,就会像武侠小说里的“传功”一样,转移到你的新网站上 。

这些老域名,和你的行业,相不相关,根本不重要

看到这里,你可能会问,难道谷歌不管吗?

Charles 给出了一个很扎心,也很现实的解释。他对比了“老谷歌”和“新谷歌”。

老谷歌: 有强大的反垃圾技术、严格的内容审查 。

新谷歌: 偏爱大公司、AI 消耗了太多资源、各种过滤器都变弱了 。

他的结论是,

谷歌自己,正在逼着大家用更野的路子。

世界,不是非黑即白的。

了解“潜规则”,不是为了让你也去成为那个“破坏规则”的人。而是为了让你在复杂的丛林里,能看得更清楚,从而,能更好地活下去。

圆桌会议: internntional seo

1.本地化

想打入一个新市场,你首先要做的,不是翻译你的产品名,而是建立一个当地用户的本土词库。

你要把这些词,当成一块块“乐高积木”,然后和你自己的核心产品词,去自由拼接。

价值/价格类

任何一个国家的用户,都关心“钱”。你必须找到他们描述“便宜、价格、促销、折扣”最常用的那些词。

比较/决策类

用户在下单前,一定会“做功课”。找到他们描述“最好、排名、对比、评测”的词,你就找到了“决策期”的流量。

交易/履约类

知道当地人最信赖、最常用的物流是哪家,并把它的名字,直接放到你的标题和描述里。这不仅是信息,更是一个强烈的“信任信号”。

支付/信任类

知道当地人最习惯用什么方式付款。当用户看到他最熟悉的支付方式时,他的下单疑虑,会瞬间降低 50%。

2. 真正的本地化,不是语言的翻译,而是商业生态的融入。

A) 新概念 / 新类目产品:先“制造问题”,再“给答案”

如果你的产品,是全新的,用户根本不知道它的名字,那:

不要去推你的品牌名,而是去占领“问题”本身。

写一篇内容,叫《什么是[你的产品品类]?》,用图解和对比表,把概念讲清楚。

再写一篇,叫《[你的产品品类] vs [主流的旧方案]》,用数据告诉用户,你的方案好在哪。

B) 经典 / 成熟品类:用“长尾”收割,用“信任”成交

如果你的产品,是一个大家都很熟悉的品类,比如手机、耳机。

全力去吃那些“品牌/型号 + 决策修饰词”的精准长尾流量。

你的产品页面上,必须把前面说的那些“乐高积木”(本土化词汇)全部放上去,拉满“信任感”。

持续更新《2025年最佳[你的品类]推荐》、《300元以内[你的品类]排名》这类“ evergreen(常青树)”内容。

3. 你的本土弹药库,可以从这 6 个地方找

1. GSC + 谷歌广告: 你自己的后台数据。

2. 本地价比/电商平台: 去当地的“什么值得买”和“某宝”类平台,看用户和商家都在用什么词。

3. 竞品差距: 看你本地的竞争对手,哪些词有排名,而你没有。

4. YouTube : 视频,往往是用户“自然语言”的最佳体现。

5. 客服工单: 用户天天问的问题,用了哪些表达。

6. 季节清单: 为当地所有重要的节假日,提前准备好“产品+礼物/促销”的组合。

小结:

能看到这里的朋友,估计已经很累了,小结也不多废话了。

可以看到,很多关于AI的分享,都很类似,重点都在“如何被AI认识自己”、“如何让AI推荐自己”,要做到这些,其实只要在SEO的基础上,稍加留意和补充即可。

同样需要耐心和投入!

Peace Out!

------------------------

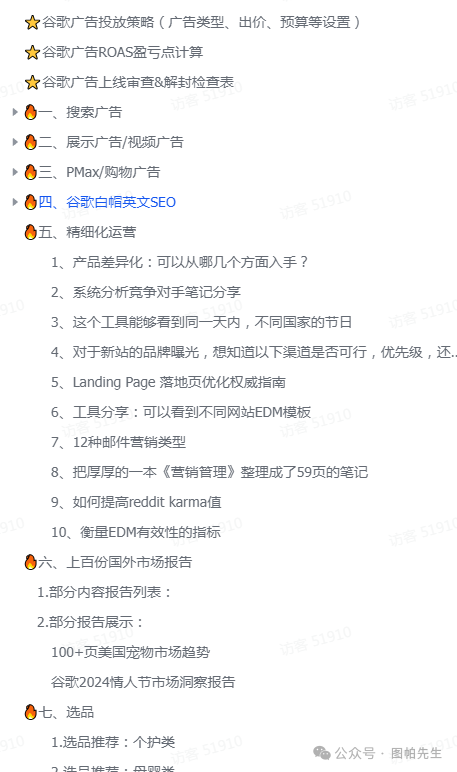

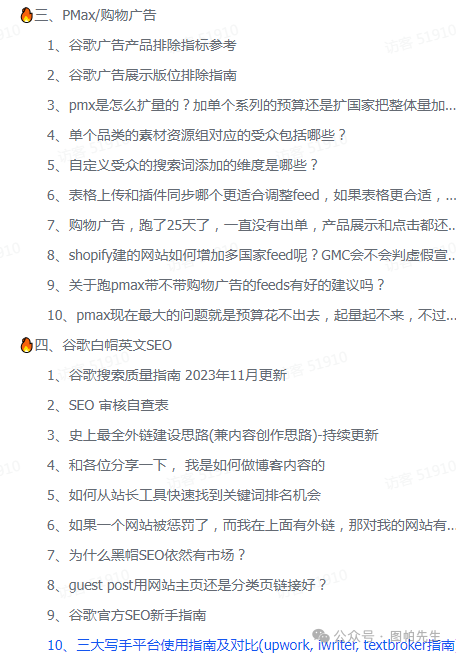

图帕先生给所有在做垂直独立站和谷歌渠道的朋友,准备一个小福利——是价值599的星球《谷歌研讨社精华库》。总结品牌方一手的谷歌广告、SEO和独立站运营经验和问答。

看完,相信你对谷歌渠道和独立站运营会有新的理解。

感兴趣的,建议扫码加图帕先生微信,围观朋友圈,回复【谷歌研讨社】领取图帕先生的谷歌精华库

图帕先生

公众号ID:yestupa

www.yestupa.com

(精品内容包括:谷歌广告全系列投放策略、100+条外链建设思路、《营销管理》精华读书笔记、国外付费市场报告翻译等)

往期精彩回顾

谷歌SEO杂谈: 内容优化与文章字数有关吗?

我是如何不用一条外链把关键词排第一:谷歌SEO实操展示

Brian Dean的SEO营销中心文章翻译总汇

谷歌广告:

如何开展全球各国的谷歌购物广告

谷歌再营销展示广告的原理和设置指南

谷歌购物广告没有显示怎么办?我来给点建议

YouTube优化:

YouTube视频SEO优化史上最全攻略

如何编写最有效有价值的YouTube描述

YouTube标签解读:Hashtag和Tag的区别

品牌独立站:

1200万美元的品牌服装站是怎样做起来的?

月销百万美金的利基钱包独立站

文章为作者独立观点,不代表DLZ123立场。如有侵权,请联系我们。( 版权为作者所有,如需转载,请联系作者 )

网站运营至今,离不开小伙伴们的支持。 为了给小伙伴们提供一个互相交流的平台和资源的对接,特地开通了独立站交流群。

群里有不少运营大神,不时会分享一些运营技巧,更有一些资源收藏爱好者不时分享一些优质的学习资料。

现在可以扫码进群,备注【加群】。 ( 群完全免费,不广告不卖课!)

发表评论 取消回复